Il mondo di oggi

può essere

descritto agli

uomini d’oggi

solo a patto che lo

si descriva

come un mondo che può essere cambiato

( B. Brecht).

INDICE

Introduzione

1

RIFERIMENTI STORICI

- La condizione

italiana pre-legem 180.

- Nascita e

intenzioni di un nuovo movimento.

- Il senso della

politica per P.D.

- La continuità di

intenti nel tempo.

- Gli strumenti

critici di P.D.

2

I problemi “aperti” di

psichiatria democratica.

- Dissoluzione della

psichiatria.

- Il dominio della

psicofarmacologia.

3

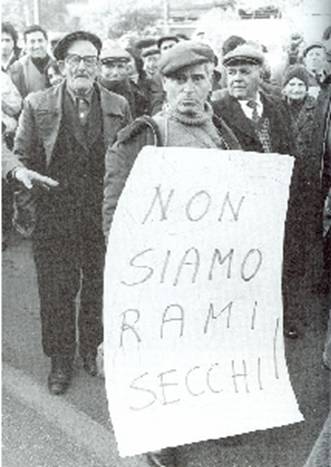

NUOVE LOTTE, VECCHIE

QUESTIONI

- Dare to care: un nuovo modo di “prendersi cura”.

- Unità alle

esperienze di riabilitazione, prevenzione e cura.

- Metilfenidato e

antidepressivi.

- Un buon servizio di

salute mentale.

Conclusioni

Allegati

Bibliografia

Introduzione

Psichiatria Democratica (P.D.) nasce in risposta alla

crisi del paradigma manicomiale dell’internamento psichiatrico che la

psichiatria istituzionale aveva fornito per affrontare la tematica della

malattia mentale. In questo senso, quindi, Psichiatria Democratica si può

definire come un movimento antipsichiatrico.

L’antipsichiatria, infatti, fu una corrente di

pensiero sorta all’interno della psichiatria e delle psicoanalisi europee e

nordamericane negli anni Sessanta e si impose sul panorama mondiale come

critica radicale del concetto di malattia mentale e delle forme, allora

correnti, di trattamento del malato (manicomi, terapie farmacologiche,

normalizzazione della devianza). Pur senza negare l’esistenza di stati di

disagio e di sofferenza psicologica, sostenne che nella grande maggioranza di

casi si trattasse non di malattie

organiche, disfunzioni o disturbi, ma di

condizionamenti psicologici ed ambientali, o il frutto di contraddizioni

sociali. L’antipsichiatria, quindi, si è definita attraverso una doppia

negazione, la negazione dell’Istituzione, e la negazione dei suoi concetti

fondamentali. Le differenti impostazioni antipsichiatriche possono schematicamente

essere ricondotte a quattro esponenti principali: R.D. Laing e D. Cooper in

Gran Bretagna, F. Guattari in Francia, T. Szasz negli Stati Uniti e F. Basaglia

in Italia (Universale, 2003).

1

RIFERIMENTI STORICI

1. La condizione italiana pre-legem 180.

Non si può parlare di antipsichiatria senza prima

trattare il contesto socioculturale che l’ha preceduta perché, in un certo

senso, è proprio in quest’humus culturale che essa trova la forza

e gli stimoli per manifestare attivamente i propri principi.

L’antipsichiatria, infatti, nasce in risposta a ciò

che Liberman (1997) definisce come “tematica della riabilitazione”, in

risposta, cioè, ai problemi della cronicità, della difficoltà della

deistituzionalizzazione, della nascita dei servizi territoriali (il cui

obiettivo era l reinserimento del paziente in un circuito di vita normale, di

comunità), dei “nuovi cronici” della revolving

door system, dei modelli psichiatrici multifattoriali. Le prime critiche

all’impostazione strettamente organicistica della psichiatria ufficiale e

soprattutto all’arretratezza delle strutture assistenziali hanno luogo a

partire dagli inizi degli Anni Sessanta, ma è con le lotte del Sessantotto e

del Sessantanove che queste critiche assumono un deciso carattere di

contestazione (Di Vittorio & Genchi, 2003). Le tematiche

dell’antiautoritarismo, del rifiuto del mito della scienza neutrale, della

denuncia delle istituzioni repressive (tematiche che resteranno negli

interventi di P.D.) trovano, in questo periodo, un riferimento pratico nel

campo psichiatrico italiano, grazie ad alcune esperienze già in atto, tra cui

quelle di Gorizia (1961) e di Trieste (1971) sono le più esemplari.

Non è privo di significato, quindi, il fatto che P.D.

sia nata in un contesto che coincide, da una parte, con il movimento di maggior

incisività della lotta contro l’ideologia psichiatrica e contro la sua pratica

repressiva, e, dall’altra, con il momento sociopolitico di maggior apertura di

tutti i movimenti che mettevano in discussione l’assetto sociale italiano

(basti pensare alla prova di forza del movimento operaio del Sessantanove o al

movimento studentesco dal Sessantotto in poi). Allo stesso modo, poi, si può

sostenere che la successiva repressione o il tentativo di razionalizzazione di

questi fermenti hanno coinciso con le fasi alterne del quadro politico generale

italiano (ibidem).

Intorno al 1973, quindi, sul territorio italiano si

registra una vasta serie di iniziative psichiatriche in vari settori, quasi

sempre separate l’una dall’altra (per una panoramica più dettagliata sui nuovi

servizi di salute mentale post-legem

180 si rimanda all’allegato A). E’

anche per dare loro unità e quindi maggior forza che nasce Psichiatria

Democratica.

A ragione, quindi, si può sostenere che il movimento

di P.D. si inserisca negli esempi di lotta antistituzionale nella misura in cui

esso

1) ricerca possibilità concrete di confronto tra

motivazioni e progetti degli operatori tecnici e degli utenti, a differenza

degli intenti pre-riforma basagliana;

2) pone come fondamentale il punto di vista

dell’utente (mentre prima, invece, era escluso dalla comunicazione sociale);

3) si fonda su un’esperienza collettiva che parte

dall’analisi dei livelli di potere in gioco e della loro distribuzione nel

campo sociale.

Una delle iniziali risposte , quindi, che tale

movimento dà al problema della salute mentale, come emerge dalle intenzioni del

suo documento programmatico, è riassumibile in

-Individuazione e lotta contro il proprio ruolo nei

confronti dell’utente del Servizio;

-Individuazione nella persona di bisogni sociali non

soddisfatti,che l’internamento cancella,

occultandosi sotto la diagnosi di malattia;

-Individuazione degli strumenti terapeutici impliciti

nel loro ruolo specifico,una volta liberato della strumentazione che il sistema

sociale attua attraverso la delega del controllo e del potere;

-Individuazione e riconoscimento delle persone e

delle forze sociali coinvolte e da coinvolgere in questa lotta (cfr. Allegato B).

In

altre parole, quindi, il gruppo di P.D. si propone la lotta all’esclusione ed

alla perpetuazione di meccanismi istituzionali separati e separanti anche nelle

strutture psichiatriche extramanicomiali.

2. Nascita ed intenzioni di un nuovo movimento.

Bologna, Ottobre 1973: nasce Psichiatria Democratica

per iniziativa di un gruppo di psichiatri raccolti intorno a Franco Basaglia

che, sull’onda dell’esperienza di Gorizia, si pone come obiettivo principale

l’abolizione del manicomio.

Esso, in altre parole, nasce n un contesto di

denuncia in cui l’assistenza psichiatrica, uscendo dall’ambito strettamente

specialistico, diventa un problema di rilevanza politica e sociale ed è su

questa base che, nel 1973, il movimento di P.D. enuncia le sue linee

programmatiche (cfr. Allegato B):

-

rifiuto

dell’istituzione come organizzazione di custodia e di controllo;

-

lotta contro

l’univocità di risposte all’internamento manicomiale e a quello carcerario;

In altre parole, la lotta contro l’internamento trova

la sua legittimità in quanto considera tale pratica incostituzionale; essa deve

inoltre avvenire attraverso “una riappropriazione della funzione terapeutica

specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto un ruolo terapeutico

nei confronti della malattia mentale” (Documento Programmatico, 1973) e

attraverso una depsichiatrizzazione di questi servizi.

In questo senso P.D. promuove e porta avanti una

denuncia contro il carattere repressivo delle istituzioni, iniziando a

considerare idee come migliori condizioni

di vita, difesa della salute ,

gestione sociale della medicina, crisi dei ruoli ed emarginazione non più, solamente, come obiettivi terapeutici, ma

anche come obiettivi politici.

3. Il senso della politica per P.D.

“Non si può fare psichiatria senza politica” (comunicazione

personale con Agostino Pirella, 2001).

A partire dall’esperienza basagliana, molti

amministratori e politici italiani appoggiarono P.D. perché compresero il

valore delle innovazioni della riforma: con il tempo, questo atteggiamento

venne frainteso dall’opposizione per sostenere la teoria secondo la quale

Psichiatria Democratica si era servita delle sue conoscenze politiche per

raggiungere i propri scopi: niente di più falso.

Il movimento politico, in altre parole, accompagnò e

sostenne le lotte del movimento (già a partire dai servizi territoriali e le

risposte alla crisi sul territorio) perché comprese la portata

dell’innovazione: non un semplice mutamento del modello psichiatrico, bensì empowering ecologico dei rapporti tra

istituzione e utenza, tra i malati e il loro contesto, per costruire una nuova

professionalità a contatto con i pazienti, con i familiari, con le realtà

sociali. Offrire risposte down-top al

disagio, risposte cioè che partano dalle richieste degli utenti e che siano

appoggiate da una visione meno statica della psichiatria, da un “prendersi

cura” che non debba , forzatamente, attendere l’approvazione burocratica delle

prescrizioni legislative: da ciò scaturisce la dimensione “politica”, e non

dalle relazioni con i politici.

4. La continuità di intenti nel tempo

“Compito dell'operatore psichiatrico è, dunque riportare

alla propria specificità un'istituzione e un rapporto che - sotto l'alibi di

codificazioni scientifiche diverse - prevedono invece solo la genericità del

controllo. Questo compito si attua attraverso la riappropriazione della

funzione terapeutica specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto

un ruolo terapeutico nei confronti della malattia mentale; e, al tempo stesso,

attraverso una "depsichiatrizzazione" di questi servizi, rendendo

esplicito il processo repressivo e discriminante che essi attuano e che con la

malattia non ha niente a che fare” (cfr. Allegato B).

Questo è l’incipit del documento programmatico di P.D. ed è proprio in questo

paragrafo, datato otto ottobre 1973 (anno in cui la legge 180 era ancora

lontana anche se l’imbroglio psichiatrico istituzionale era già stato

“smascherato”), che si ritrovano i due poli tra i quali oscillerà, come

sostiene Canosa (2000), tutta la pratica del movimento istituzionale italiano:

da una parte la valorizzazione dello

specifico terapeutico, nel senso di “prendersi cura di” e, dall’altra, l’uscita

dal sistema “psichiatria” ritenuto repressivo e inadeguato, se usato da solo,

in risposta alla complessità della sofferenza.

L’entrata in vigore della nuova legge del

1978 ha alimentato la lotta contro l’ospedale psichiatrico e ha segnato

l’inizio, da parte di P.D., di un faticoso lavoro di ricostruzione dei nuovi

servizi: in questa fase, che coincide con gli Anni Ottanta, i servizi che si

sono distinti nelle pratiche di deistituzionalizzazione assumono , sempre di

più, l’aspetto di “roccaforti” da difendere dai tentativi di revisione della

180, attuati dalle lobbies

pro-manicomio.

E’, dunque, questo il momento in cui si

inizia a scorgere la “presa in carico multidisciplinare” a cui Psichiatria

Democratica faceva riferimento nel suo documento programmatico: in questa fase,

infatti, operatori ed utenti si incontrano, si scontrano, possono progettare

insieme; i servizi psichiatrici diventano “Servizi di Salute Mentale”, in cui

l’enfasi è posta sulla normalità e sulla valorizzazione delle risorse personali

e di gruppo.

La “presa in carico”, però che in questi anni è giocata

prevalentemente all’interno dei servizi

psichiatrici, negli Anni Novanta diventa la principale metodologia per attivare

collegamenti, reti di supporto, interventi nel sociale allargato: ciò ha

consentito l’affacciarsi sullo scenario di nuovi soggetti portatori di diritti,

i familiari, gli utenti, le persone marginali . Tuttavia, tale processo, come

afferma sempre Canosa (2000), non è stato automatico, ma è stato la diretta

conseguenza dell’attribuzione di senso, da parte dei servizi, al disagio come

espressione di bisogni e desideri di persone reali, per trasformarli, alfine,

in soggetti propriamente detti.

Nel 1994, dopo una serie di proposte di

revisione della legge 180 ( che non sono state accolte grazie all’impegno di

Psichiatria Democratica e alle forze progressiste del Paese) viene approvato il

primo Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale” che istituisce, in Italia, il

Dipartimento di Salute Mentale, definendone strutture, funzioni ed attività.

Negli anni successivi, insieme alla lotta per le risorse dei servizi, si

rafforza la convinzione che i servizi non possano produrre salute mentale da

soli, sia perché non hanno risorse sufficienti, sia perché il benessere

psicologico non è qualcosa che riguarda solo i tecnici “psy”, ma è anche il

risultato delle capacità di un’intera comunità di tollerare, sostenere, fare

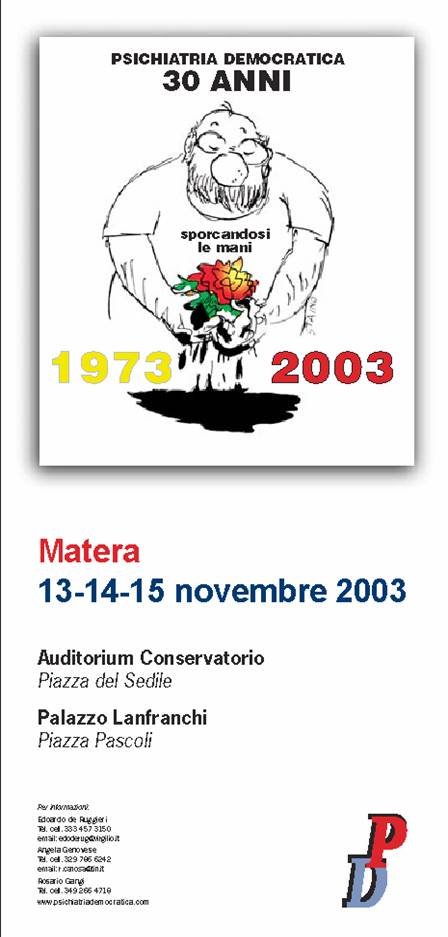

emancipare le persone in difficoltà; per questo, i servizi più impegnati

incominciano a sviluppare una salute mentale di comunità, incarnando

l’obiettivo più politico di P.D., e cioè quello di calarsi nella realtà delle

persone che soffrono, senza risparmiarsi, “sporcandosi le mani” (espressione

utilizzata come titolo per la Conferenza di Matera, 2003; cfr. Allegato C).

Attualmente P.D. è interessata ad un

cambiamento trasversale, attraverso la scoperta di facilitatori di

processi, ad una pratica che vede

Psichiatria Democratica più attenta all’empowerment

che all’applicazione di modelli

predefiniti. Tale obiettivo, tuttavia, è raggiungibile solo in quei servizi che

hanno aperto spazi di negoziazione tra istanze contraddittorie e di confronto

tra saperi diversi, avendo sempre chiaro, però, l’obiettivo più generale della

lotta all’esclusione sociale.

Infatti, se cinquant’anni fa Psichiatria

Democratica ha lavorato dentro e contro il manicomio, per superarlo, oggi si

trova a lottare per la dissoluzione della psichiatria, intesa come apparato di strutture

specifiche e tecnici specializzati; in questo senso, quindi, dissoluzione della

psichiatria significa, in altre parole, difesa della diversità.

5. Gli strumenti critici di P.D.

Gli strumenti critici che Psichiatria

Democratica ha offerto per la difesa della diversità prendono spunto dalle

esperienze basagliane di Gorizia e di Trieste, dalla legge 180, per arrivare,

fino ai giorni attuali, sono strumenti che hanno conservato una coerenza

intrinseca e un’attualità tali da poter essere utilizzati come base di appoggio

per risolvere questioni ancora aperte.

Essi sono riassumibili, come è sostenuto

nel Manifesto per la Salute Mentale

del 2000 (cfr. Allegato D) e come sostengono

Di Vittorio e Genchi (2003), in

1) Soggettività

P.D., guidata da Franco Basaglia, ha

posto la questione dei diritti dei malati di mente ed ha affermato la necessità

di abolire i manicomi. P.D. è stato uno di quei movimenti locali che, nel corso

degli Anni Sessanta e Settanta, ha spostato l’attenzione pubblica dal pericolo

sociale alla soggettività della persona: esso è stato un movimento di

contestazione della “norma”, dove per norma si intende la naturalizzazione

arbitraria di un modello sociale (che poi va a legittimare, in altri termini,

la negazione giuridica dei diritti per coloro ai quali questo modello non si

adatta);

2) Etica

Il movimento di P.D. ha una valenza etica

non solo perché sottolinea l’irriducibilità di ciò che è soggettivo, ma anche

perché rifiuta l’idea che il potere sia qualcosa che sta al di fuori e contro i

soggetto agenti e che, quindi, per essere liberi, sia sufficiente liberarsi

della repressione e del dominio; in realtà, l’eticità di P.D. risiede proprio

nel cercare di offrire risposte concrete alle persone, senza occultare la

funzione normalizzatrice implicita nel ruolo tecnico dello psichiatra, per

poter quindi, alfine, rendere il rapporto terapeutico aperto allo scambio, al

confronto, alla negoziazione, al conflitto (ibidem);

3) Politica

Come sottolineato in precedenza, Politica, per Psichiatria

Democratica, significa, da una parte, vivere le contraddizioni istituzionali

per costruire insieme ai pazienti, alle famiglie, alla comunità, reali percorsi

riformistici, di emancipazione e di autodeterminazione, di lotta contro lo

stigma e l’esclusione, di riconoscimento e tutela dei diritti delle persone.

Dall’altra parte, essa va a si fa portavoce di una critica nei confronti di

tutti i progetti di riformismo politico volti a neutralizzare i conflitti sociali attraverso il pretesto

della modernizzazione (cfr. con l’attuale proposta di legge Burani-Procaccini e con i vari tentativi

di neoistituzionalizzazione).

In conclusione:

“

Quando diciamo diritti dei pazienti non ci riferiamo soltanto a diritti formali

che rimangono sul piano dell’etica e della politica, ma valorizziamo le

esperienze di cura e di riabilitazione che hanno ridato a migliaia di persone

la possibilità di vivere una vita da cittadino, con una propria casa, un

proprio lavoro e una propria pensione” (Pirella, comunicazione personale, 2005).

2

I problemi “aperti” di

psichiatria democratica.

La soggettività, l’eticità e la politica sono

premesse valide e strumenti utili al cambiamento, ma attualmente P.D., per

conferire legittimità politica (=pratica) ai principi che ha esposto nel suo

Manifesto (2000) e cioè agli ideali di Comunità, Opportunità, Responsabilità ed

Eticità (cfr. allegato D) ha dovuto,

e deve tuttora, legare strettamente insieme due livelli d’azione, tali da

poterla rendere realmente trasformatrice: il primo livello, specifico della

psichiatria, è rappresentato dalla continua e costante azione di lotta delle

istituzioni totali, alle concrete situazioni di neoistituzionalizzazione, alle

nuove forme di esclusione che il contesto storico-politico attuale produce. Il

secondo livello d’azione è rappresentato dall’interfaccia tra il servizio di

salute mentale e la comunità: esso si ritrova, come sostiene Canosa (2000), in

tutti quei luoghi, al confine con i servizio, in cui vanno emergendo nuovi

soggetti (familiari, adolescenti in difficoltà, immigrati, anziani soli, donne

ridotte in schiavitù, etc.) spesso esclusi dalla comunità. Tale interfaccia di

connessione è realizzabile attraverso un lavoro

di rete in cui la presenza di reti naturali ed informali, del volontariato,

delle associazioni, delle cooperative sociali, dei gruppi di utenti e

familiari, dei gruppi di self-help, è

sempre più evidente.

Queste nuove culture dei bisogni e dei diritti

ampliano il repertorio sinora utilizzato dei possibili modi di porsi sulla

scena sociale. Se da una parte l’innovazione favorisce il progresso,

dall’altra, però, può creare difficoltà nella gestione iniziale di una nuova condizio operanti.

Gli operatori dei servizi psichiatrici, infatti,

trovandosi, negli ultimi anni, di fronte ad una grande pluralità ed

articolazione di ambiti operanti, talvolta, mostrano la difficoltà di andare

oltre i limiti fisici e culturali del proprio servizio. L’altro limite attuale

che si può riscontrare consiste nella scarsa capacità di misurarsi con le situazioni

di “confine” del servizio,rimandandole ad un “dove” indefinito o delegandone ad

un mitico “volontariato” (ibidem).

Il lavoro che Psichiatria Democratica concretamente

fa, allora, grazie anche alle figure di Amministratore di Sostegno e di

Magistratura Democratica) è un lavoro finalizzato a favorire connessioni tra i

vari soggetti concretamente coinvolti nell’aiuto di una singola persona o ad

una categoria di persone con problemi.

In questo senso P.D.

ha mutato la sua veste negli anni, adattandola alle nuove esigenze e

alle continue trasformazioni della realtà: infatti, da portavoce di

problematiche legate solo alla salute mentale, si è fatta cassa di risonanza

d’esigenze e di conflitti in seno alla collettività.

1. Dissoluzione della psichiatria

Come emerge anche dagli Atti del Congresso Nazionale

di P.D. tenutosi a Vico Equense (2000), l’intento attuale del movimento (come

accennato nel paragrafo IV, cap. 1) è quello di lottare per la dissoluzione della psichiatria, nel senso di

- superare le nuove

istituzioni;

- uscire dal sistema

“psichiatria” e lottare contro ogni forma di esclusione;

- riconoscere

valorizzare e potenziare i soggetti portatori del problema;

- esplorare e

promuovere le reti naturali esistenti;

- attivare nuovi

soggetti disponibili a collocarsi nella rete;

- rendere accessibili

e fruibili i diritti degli utenti e delle loro famiglie.

Questo potrebbe essere, come sostiene Canosa (2000),

un possibile programma di P.D. nel ventunesimo secolo, e tale specifico

istituzionale va a collocarsi negli intenti “politici”, intenti, cioè,

orientati agli interessi della “polis” in senso etico e pratico: tali intenti,

infatti, possono diventare indicatori di una buona pratica solo se è possibile

valutare quanto siano stati in grado di trasformare la realtà (ibidem).

In questo senso, l’azione pratica del movimento si

trova attualmente di fronte all’arduo compito di superare l’ormai angusto

ambito professionale del sistema psichiatrico.

Essa, oltre ai valori appena esposti, si traduce, nel

contesto sanitario italiano, in un tentativo di

- superamento delle vecchie istituzioni (O.P.G:

Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Carceri, Case di riposo, Istituti per

minori e per anziani, etc.);

- Impegno costante nel rendere accessibili e

fruibili i diritti di cittadinanza attraverso la lotta contro il

pregiudizio, lo stigma e la denuncia puntuale delle situazioni di

indifferenza e ingiustizia e di tutte le forme di discriminazione

etnico-religiose; la lotta contro lo stigma e il pregiudizio impone il

coinvolgimento e la collaborazione degli operatori dell'informazione a cui

si richiede la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo anche in

questo campo e la scelta di operare per favorire percorsi di inclusione,

rinunciando alla facile criminalizzazione e drammatizzazione degli episodi

che coinvolgono il mondo della diversità;

- deistituzionalizzazione delle nuove

articolazioni istituzionali (S.P.D.C.:Servizio Psichiatrico per la

Diagnosi e la Cura, S.R.: Strutture Residenziali, etc.) e critica degli

atteggiamenti e degli stili di lavoro ancora presenti in taluni Servizi,

fondati sulla semplice attesa della domanda o sulla riproduzione di

attività operative mutuate dalla logica privatista, o, addirittura, di

forme di controllo e costrizione vecchie e nuove (C.N.P.D., 2000).

Su quest’ultimo punto, infatti, si può aggiungere che

i Dipartimenti di Salute Mentale rischiano oggi di diventare luoghi di

smistamento dell’utenza, senza alcun progetto terapeutico; esso è, quindi, il

terreno in cui collegare le prassi operative per contrastare la

neoistituzionalizzazione degli interventi e dei servizi, in un contesto di

politiche sanitarie attuali che medicalizza sempre più la sofferenza, e che, con

altrettanta frequenza, sostituisce il “curare” (to cure) al “prendersi

cura” (to take care): questo aggiunge

sullo scenario di intervento di Psichiatria Democratica

2. Il dominio della psicofarmacologia

La crisi del paradigma psichiatrico istituzionale,

come emerge dall’articolo di Pirella (2004), non solo aprì la strada ad una

psichiatria riabilitativa territoriale, ma, a partire dagli Anni Sessanta e

Settanta, portò ad un ridimensionamento del ruolo dello psicofarmaco, in favore

di altre “tecniche” di cura (tra cui la stessa psicoterapia individuale e di

gruppo) e di riabilitazione (come, ad es., l’accesso da parte dei pazienti alle

risorse disponibili quali la casa, il lavoro, la socialità).

2.1 Ripresa del paradigma

A distanza di alcuni anni, però, l’adesione acritica

e strumentale della psichiatria ai metodi delle neuroscienze ha riaffermato con

forza le teorie biologiche della malattia mentale e il modello terapeutico

farmacologico: questo è il motivo per cui i “nuovi” antidepressivi e

antipsicotici furono presentati non solo come efficaci, ma come risolutori

esclusivi ed assoluti.

Riprendendo ciò che anche Pirella riporta nel suo

articolo (ibidem), appare evidente il

legame tra guarigione “miracolosa” di nuovi neurolettici, Case farmaceutiche e

strategie di sviluppo del mercato che comportano il finanziamento di

ricercatori esterni alle Case produttrici, fino ai legami con le Università e

gli ambienti accademici.

Di seguito viene riportata una critica tratta dal New Journal of Medicine:

“C’è

ora una considerevole evidenza che i ricercatori con legami con le Case

farmaceutiche sono in realtà più adatti a riferire risultati favorevoli ai

prodotti di quelle aziende rispetto a ricercatori senza quei legami. Ciò non

prova conclusivamente che i ricercatori sono influenzati dai loro legami

finanziari con l’industria. Comprensibilmente le Case farmaceutiche scovano

(seek out) ricercatori che capita ottengano risultati positivi. Ma io ritengo

che la distorsione (bias) sia la spiegazione più adatta, e in entrambi i casi è

chiaro che più sono entusiasti i ricercatori e più è sicuro che essi siano finanziati

dall’industria. Molti ricercatori pretendono di essere oltraggiati dalla sola

idea che i loro legami finanziari con l’industria potrebbero influenzare il

loro lavoro. Essi insistono che, come scienziati, possono rimanere obiettivi,

non importa quanto siano blanditi. In breve, essi non possono essere comprati.

La questione non è – insiste l’autrice della denuncia – se i ricercatori

possono essere “comprati” nel senso di un “quid pro quo”. E’ che questa stretta

e remunerativa collaborazione con una azienda industriale naturalmente crea

benevolenza da parte dei ricercatori e la speranza che l’elargizione continui.

Questo atteggiamento può sottilmente influenzare il giudizio scientifico in

modi che possono essere difficili da identificare”. E qui l’autrice si pone una

domanda cruciale. “Possiamo noi realmente ritenere che i ricercatori clinici

siano più immuni verso i propri interessi delle altre persone?” (Angell, 2000).

Come ha denunciato anche Psichiatria Democratica in

numerosi articoli, questa è la dinamica psicologica e politica predominante e

ciò è altresì dimostrato dall’assoluta prevalenza di indicazioni farmacologiche

per tutta una serie di disturbi psichiatrici in cui l’esperienza dimostra

l’utilità e l’efficacia di metodiche diverse.

2.2 Efficacia o intrecci di interessi?

Una delle lotte che sta perseguendo P.D., e in un

certo senso, quindi, una delle molte risposte che il titolo di questa

dissertazione ha stimolato, è quella di smascherare la singolare contraddizione

tra lo stato di realtà delle ricerche sulla correlazione tra disturbi mentali e

presunta base biologica di essi e l’enfasi sulla necessità di trattamenti

farmacologici; come sostiene Pirella (ibidem),

infatti, la traduzione di questo messaggio fallace, in termini di diffusione culturale

nella popolazione, rappresenta il tentativo del completo dominio della

“non-santa alleanza” (unholy alleance,

Mosher, 1998; cfr. Allegato E) tra

le associazioni psichiatriche e l’industria farmaceutica: basti pensare, come

citazione esemplificativa, che il manuale diagnostico D.S.M. ha venduto 2,5

milioni di copie ed è stato tradotto in ventuno lingue, dettando norme di

inquadramento diagnostico coerenti con le prescrizioni farmacologiche

(confronto alquanto impari con il sistema nosografico dell’OMS/WHO, ovvero

l’I.C.D.) e che il trattamento considerato efficace è quello esclusivamente

erogato dal curante/esperto tramite prescrizione di psicofarmaci e/o di

“psicoterapia manualizzata” (dicesi

tale quella psicoterapia autorizzata e tecnicizzata), nonostante le esperienze

italiane di deistituzionalizzazione e quelle più specificamente riabilitative

abbiano dimostrato la loro efficacia anche fuori da questo paradigma duale.

Per esigenze di spazio non è possibile trattare in

modo più approfondito gli intrecci di interessi tra Case farmaceutiche,

psichiatri ed ambienti della ricerca ed accademici; si rimanda, tuttavia al

testo di Pirella (2000) per una trattazione generale sulla questione, ai testi

di Valenstein (1998) e Mosher (1998, Allegato E), per la discutibilità dei trattamenti a base di metilfenidato ai testi di Bregging

(1998), per l’uso di psicofarmaci sui bambini e il conseguente scandalo

“celato” della paroxetina (Seroxat)

della Glaxo Smithkline si rimanda a The Lancet (2004) e al Canadian

Medical Association Journal (2004).

Al di là della questione sull’utilità assoluta degli

psicofarmaci (la cui discussione non rientra nelle questioni specifiche di tale

dissertazione), mi sembra importante precisare come, facendo emergere in modo

dettagliato e puntuale (come risulta dall’articolo di Pirella) le principali

contraddizioni all’interno delle strategie di dominio del mercato

psicofarmacologico, Psichiatria Democratica si impegni a rispettare il suo

principio di Eticità (cfr. Allegato D), per impedire, ancora una volta, che

la logica del profitto strumentalizzi la sofferenza dei malati psichiatrici.

3

NUOVE LOTTE, VECCHIE

QUESTIONI

La storia di Psichiatria Democratica, i suoi dubbi e

le sue lotte, i suoi valori e la sua politicità, ci portano, infine, a

rispondere, in modo più o meno esaustivo, alla domanda “Cos’è rimasto, oggi, di

P.D.?”, anche se, in realtà, non è possibile formulare una risposta definitiva

ai problemi posti finora, in quanto le risoluzioni non possono essere altro che

risposte provvisorie, contestuali, mutabili, in una parola, in fieri. Tuttavia, è possibile e anche

auspicabile analizzare criticamente il significato e la portata della riforma

psichiatrica nel contesto italiano attuale e i modelli di risposta in tema di

salute mentale; in altre parole, ridefinire gli intenti di P.D. alla luce delle

nuove trasformazioni.

1. Dare to care:

un nuovo modo di “prendersi cura”.

Il titolo di questo paragrafo riprende lo slogan usato dall’Organizzazione

Mondiale della Salute Mentale per introdurre metaforicamente il presupposto che

Psichiatria Democratica afferma implicitamente .

Come sostenuto in precedenza, la tendenza dominante

nella psichiatria degli ultimi due secoli ha determinato l’internamento di

milioni di esseri umani nelle cosiddette “istituzioni della violenza”

(Basaglia, 1968) che sono entrate in crisi a causa di fattori tra loro molto

diversi: il crescente costo dei posti-letto,la maggiore sensibilità collettiva

nei confronti dei diritti dei pazienti, la consapevolezza del carattere nocivo

dell’internamento e, in modo contraddittorio, appunto, l’introduzione degli

psicofarmaci.

Di fatto, in Italia, le esperienze di trasformazione

degli Anni Sessanta e Settanta già citate hanno portato alla riforma ed alla

chiusura dei manicomi, ma anche ad un modo diverso di prendersi cura, più

centrato sui bisogni della vita quotidiana del paziente, sul rispetto del suo

punto di vista, con un legame sempre costante alle risorse sociali, alla

possibile uscita dallo spazio puramente psichiatrico. In questo senso,

imprendersi cura (take care) si pone in antagonismo alla cura

repressiva (cure), ad un trattamento

puramente medico di problemi che, in realtà, sono anche sociali ed economici;

mentre to cure mantiene la filiazione

dal paradigma storico dell’internamento, con un’attenzione esclusiva ai

sintomi, alla diagnosi, alla terapia

farmacologia e ad una riabilitazione separata dai contesti di vita, la seconda

modalità di interazione (to take care) realizza forme di supporto a partire

dalla crisi, tali da non separare l’interessato dal suo contesto e comunque in

modo da facilitare ruoli di protagonismo del paziente nella difesa della sua

salute. Il che significa, come sostiene Pirella (2001),

“occuparsi,

insieme alla persona che abbiamo davanti, dei problemi della vita quotidiana,

dell’abitare, del denaro, del mantenimento o ricerca di un lavoro, dei momenti

di socialità. Sono cioè individuati tutti i fattori che possono influire sul

destino della persona interessata ed affrontati insieme a lei, eventualmente

discussi, accantonati per il momento, rinviati, ma pur sempre tenuti presenti

secondo una logica di prevenzione dell’aggravamento o di risposta alla

“gravità” della situazione”.

2. Unità delle esperienze di prevenzione,

riabilitazione e cura.

Il nuovo modo di prendersi cura citato nel punto

precedente implica non solo un nuovo modo di fare sanità ( “Se si cura soltanto la malattia, si occultano bisogni materiali e

soggettivi e rapporti sociali, e si produce dipendenza, lungodegenza,

cronicità”, F. Ongaro Basaglia cit. in L’invenzione

collettiva, 1999), ma anche una nuova concezione di “malato”.

In Italia, infatti, la riforma si è concretizzata in

esperienze puntiformi: permangono isole di disapplicazione, di sofferenza anche

grave, di cattive pratiche, come ha denunciato il Forum per la salute mentale

nell'ottobre 2003 a Roma (Moretti, 2003).

“La

contraddizione tra questa diffusione, rappresentata da migliaia di luoghi di

socializzazione, di lavoro comune tra operatori, volontari, utenti, familiari,

amministratori, gente dei quartieri, nuovi poveri, patrocinatori, ricercatori,

cooperatori, giovani e ragazze, e la rocciosità delle case di cura

neuropsichiatriche, degli SPDC, delle nuove/vecchie strutture della psichiatria

routinaria e preformata, ci si presenta come la nuova sfida del secolo appena

iniziato, in termini del tutto nuovi rispetto al passato” (Pirella, 2003).

Mentre in alcune regioni italiane,infatti, le

richieste dei pazienti vengono ascoltate e sostenute in modo flessibile e

aperto, in altre, invece, la riforma psichiatrica ha utilizzato un modello che

prevede la netta divisione di compiti tra chi gestisce la crisi acuta

(S.P.D.C.) e chi, in modo spesso insufficiente, risponde sul territorio a tutti

i problemi dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Tale frammentarietà è aggravata dal fatto che i

progetti riabilitativi siano spesso sostituiti da lungodegenze in strutture

cosiddette riabilitative ma che, in realtà, riproducono (in modo celato, grazie

alla modernità e all’accoglienza apparente che ostentano) le caratteristiche

dei vecchi ambienti manicomiali, nel senso che sono caratterizzate da mancanza

di libertà, divieti, dipendenza dagli operatori, assenza di progettualità per

il futuro: caratteristiche già denunciate da Goffman (1961) e Basaglia (1968)

come nocive per la salute mentale degli internati.

Psichiatria Democratica cerca appunto di manifestare

una presa in carico totale del paziente, affrontando con lui, ad esempio, la

questione del denaro, di un lavoro, dei momenti di socialità). Tale strumento è

la diretta testimonianza, da parte di P.D. e delle esperienze italiane che si

richiamano ad essa, di una precisa concezione di uomo, di basagliana memoria,

che porta a considerare tutte le variabili coinvolte senza mai, però,

sostituirsi alla libertà della persona: i pazienti, parafrasando una citazione

di Basaglia, devono essere trattati come uomini, uomini in “crisi” (dal greco,

krìno: scelta, giudizio, decisione, che richiama il concetto di separazione tra

un prima e un dopo terapeutico), certo: una crisi esistenziale, sociale,

familiare, che però non è più “malattia” o “diversità”.

Il prendersi cura, inoltre, dovrebbe servire a P.D.

per ribellarsi alle false risposte istituzionali che stanno alla base di

“contenitori”statici e ben poco riabilitanti: basti pensare ai preoccupanti

risultati che emergono da una ricerca piuttosto recente dell’Istituto Superiore

di Sanità: nel 1999, in Italia, dal 37% delle strutture non è stato dimesso

nessun paziente, dal 31,7% è stato dimesso 1-2 pazienti e solo dal 31% di esse

sono stati dimessi più di due pazienti (Pirella, 2003).

3.

Metilfenidato e antidepressivi:

il mercato psicofarmacologico invade l’infanzia.

Un’altra nuova lotta che riapre vecchie questioni è

quella che ruota intorno all’uso più o meno lecito di psicofarmaci, ma

attualmente con un’aggravante in più: il coinvolgimento di minori.

I risultati che l’O.M.S. ha fornito sulla diffusione

dei disturbi psichici (un bambino su cinque con disturbi) durante la giornata

mondiale della salute mentale, destano un sospetto lecito: da una parte,

infatti, tali risultati sembrano orientati ad incrementare il numero degli

specialisti, nonostante sia nota la natura storica (guerre, violenze,

condizione di profugo, etc.) e socio-economica (precarietà, abitazione

inadeguata, etc.) di molte minacce attuali, per i cui rimedi non stati

certamente coinvolti sufficienti specialisti. Dall’altra, però, la denuncia a

cui fanno appello recentemente i rappresentanti di P.D. (cfr. articoli da

L’Unità, 2003, 2004) riguarda, tuttavia, una minaccia forse più urgente; le

potenti lobbies delle multinazionali

del farmaco, infatti, per i motivi riportati nel paragrafo II del cap. 2,

esercitano forti pressioni sui poteri politici e sugli stessi specialisti circa

la necessità di identificare precocemente e trattare coi farmaci il maggior

numero possibile di persone, tra cui, e questo è lo scandalo, i bambini. Si

stima ce in USA, dal 1990 al 1995 il consumo di psicofarmaci nei bambini è

aumentato di sei volte per il metilfenidato (che si sta cercando di introdurre

anche in Italia) e sono ormai di prescrizione comune anche gli antidepressivi,

il cui consumo, per i bambini tra i sei e i dodici anni è aumentato, sempre

negli USA di tre volte dal 1995 (Pirella, 2004).

P.D. contesta con forza l’affermazione infondata

secondo cui un bambino su cinque presenta disturbi psichici e denuncia il

frutto scandaloso di questa campagna promozionale (Pirella, 2003). Tale

questione, infatti, non riguarda soltanto il problema etico, per altro

gravissimo, della difesa dell’infanzia

come valore assoluto, ma, promuovendo l’uso di farmaci i cui effetti a lungo

termine non sono ancora noti, riguarda anche il problema sociosanitario di

dimensioni catastrofiche che si andrebbe a creare: un “allevamento” di malati

da curare.

4. Un buon servizio di salute mentale.

L’impegno del movimento di Psichiatria Democratica è,

tuttavia, quello di non fossilizzarsi su un’unica risposta, ma è quello di

produrre continuamente cambiamenti nelle persone, ma anche negli operatori,

negli specialisti, per evitare che si cronicizzino anch’essi.

Come

ha sostenuto Emilio Lupo, segretario nazionale di P.D., durante un’intervista:

“Molti

Servizi funzionano male, non perché esistono pazienti cronici, ma perché

esistono operatori cronicizzati nella routine... di "nuova

cronicità". Non esiste una "nuova" o una "vecchia"

utenza. Esiste una utenza. E a questa utenza và data una risposta che non può

essere una risposta "pre-confezionata" come era quella, ieri, del

manicomio e quella odierna del territorio. .. Esistono persone che da sole non

ce la fanno e che bisogna sostenere ed aiutare a riprendere la loro vita tra le

mani” (http://www.pol-it.org/ital/180/lupo.htm).

Questo,

tuttavia, non significa negare l’esistenza della malattia mentale, ma neppure

sostenere che questa sia da considerarsi “inguaribile”; citando Basaglia

(1968), si può sostenere che la malattia

mentale esiste ma è tra “parentesi”: nella parentesi esiste l’uomo, la

singolarità di tutte le persone, persone che hanno dei diritti e la necessità

di declinare questi diritti.

Un buon

servizio di Salute Mentale, quindi, è un servizio che è mosso da una concezione

riabilitativa della malattia mentale, esso non

si misura dalle risorse o dagli spazi che possiede, ma da quale idea ha

dell’uomo (ibidem). E questo è il

motivo per cui è lecito dire, come sostengono Canosa e Lupo (2003), che Psichiatria Democratica affonda le

sue radici in quei no contenuti ne L’Istituzione Negata:

“Noi neghiamo dialetticamente il nostro mandato sociale che

ci richiederebbe di considerare il malato come un non-uomo e, negandolo,

neghiamo il malato come un non-uomo.

Noi neghiamo la disumanizzazione del malato come risultato

ultimo della malattia, imputandone il livello di distruzione alle violenze

dell’asilo, dell’istituto, delle sue mortificazioni e imposizioni; che ci

rimandano poi alla violenza, alla prevaricazione, alle mortificazioni su cui si

fonda il nostro sistema sociale.

Neghiamo tutto ciò che può dare una connotazione definitiva

al nostro operato. Nel momento in cui neghiamo il nostro mandato sociale, noi

neghiamo il malato come irrecuperabile….” (Basaglia, 1968).

Allora, un

buon servizio di Salute Mentale significa poter garantire l’assistenza

ventiquattro ore su ventiquattro, ascoltare una persona che ha bisogno di

essere ascoltata, accolta e curata; tuttavia, significa anche liberarsi degli

stereotipi della malattia mentale che sono rappresentati dall’incapacità,

dall’urgenza e dalla cronicità (Lupo, Intervista).

CONCLUSIONI

Per

rispondere alla domanda “Cos’è rimasto di Psichiatria Democratica oggi?” sono

state fornite numerose chiavi di lettura, testimonianze (cfr. Allegato F) che la realtà psichiatrica per

definirsi democratica non può e non deve fornire modelli prefabbricati di

risoluzione ed universali; deve piuttosto fornire risposte contestuali a

richieste specifiche. Non esiste, in altre parole, un paziente che è sempre

“cronico”: esiste una persona alla quale vanno date possibilità di riscatto

nella realtà stessa della sua esistenza e non in altri luoghi, in spazi di vita

in continua evoluzione, al cui interno ci sono “persone” e non “malati”.

In questo

senso Psichiatria Democratica può essere considerata come un movimento

estremamente attuale, proprio perché ha la capacità di mutare insieme alle

condizioni socio-politiche, ma senza per questo dimenticare i valori per cui è

stata istituita.

Per sottolineare

tale versatilità di pratiche, ma non di intenti, è riportata di seguito la

testimonianza del segretario nazionale

di Psichiatria Democratica, Emilio Lupo, il quale sembra rispondere, seppure

per via indiretta, alla questione che ha mosso tale dissertazione:

G.Esposito

- Prof. Lupo, cos'è

oggi Psichiatria Democratica? Quali sono i suoi programmi nel campo dell'assistenza

psichiatrica italiana?

E.

Lupo

- Qualche

tempo fa ho dichiarato in un'intervista che Psichiatria Democratica è un luogo

di elaborazione teorica, è un luogo di confronto sulle pratiche del nostro

Movimento su tutto il Rispetto ai progetti perseguiamo ancora la de-istituzionalizzazione.

Non pensiamo assolutamente che questa inizia e finisce con i manicomi. La

de-istituzionalizzazione è legata ad un processo continuo , bisogna sempre

rimettere in discussione tutto, per esempio il Centro Diurno può diventare

una istituzione totale, di conseguenza riteniamo che Psichiatria Democratica

sia un "luogo d'incontro di operatori che utilizzano la Psichiatria per

produrre la Salute Mentale". Quest'ultima non è promossa soltanto dagli

operatori della Salute Mentale, ma è un luogo che connette vari saperi e soprattutto

il sapere pratico, che è quello col quale vogliamo sviluppare in un continuum

la nostra teoria e la nostra pratica: 'Pratica della Teoria' e 'Teoria della

Pratica'.

Vorrei

concludere questa dissertazione su Psichiatria Democratica lasciando la parola

ai veri soggetti del cambiamento, ai veri soggetti di P.D.

Se fossi matto chiederei ...

di

Emilio Lupo

|

Se fossi matto mi interrogherei sul tempo. Nel

manicomio infatti il tempo non esiste. Se mi dicessero che siamo nel 1997, mi

interrogherei, ancora una volta, sulla vita e sul tempo che mi è stato

rubato, sulle cose che non ho potuto fare e su quelle che mi sono state

impedite.

Se fossi matto mi chiederei perché dopo tanto tempo

dalla legge di riforma psichiatrica sono ancora qui. Perché nonostante la

legge 180 di vent’anni fa e le leggi regionali sulla salute mentale che mi

facevano sperare di uscire da questo luogo dove mi hanno tolto i miei

indumenti, legato, imbottito di psicofarmaci, rasato i capelli, dove ho mangiato

cibo che altri sceglievano per me, dove mi hanno rubato il sonno, il sogno,

la speranza e la gioia di vivere, sottratto tutti i miei diritti e sopratutto

la libertà, non è successo assolutamente nulla di importante per me.

Se fossi matto vi chiederei perché oggi alcuni pensano

di lasciarmi ancora in manicomio, perché a due anni dal duemila sono oramai

più vecchio che matto e perciò i vecchi, che contano come i matti, è meglio

che non si muovano, non si debbono muovere da qui. E quelli che sono vecchi,

forse, potranno venir fuori.

Se

fossi matto vi chiederei: che state facendo per me?

Se fossi

matto vi chiederei com’è il mare, di che colore è il vostro cielo, qual’è il

profumo della vostra donna e se esiste ancora la casa dove sono nato.

Se fossi matto vi parlerei degli

elettroshock subiti negli anni addietro, dei terribili momenti dell'attesa

prima dell’applicazione degli elettrodi, delle urla, dell'intenso odore di

urine, della voce dell’infermiere che ti chiama per nome e del medico che questo

nome nemmeno conosce.

Se fossi matto vi parlerei dei lunghi inverni passati in

reparto, a contare le mattonelle, delle allucinazioni che mi hanno aiutato a

sopravvivere, dei cessi sempre sporchi e dei riscaldamenti sempre guasti.

|

Se fossi matto vi parlerei del caldo di agosto, dei

miraggi del mare che passavano per allucinazioni.

Se

fossi matto vi chiederei di vedere la Casa Famiglia del mio quartiere, di

conoscere gli operatori del mio Distretto, di guardarli negli occhi, di

parlare con loro del mio futuro, del mio presente.

Se fossi matto vi chiederei di mangiare la neve, di

andare al cinema, di sapere se posso chiamare di notte se dovessi sentirmi

male o semplicemente solo.

Se fossi matto vi chiederei quanti soldi valgono le

cure che mi date, di conoscere quanti denari si spendono nei manicomi e nelle

cliniche private.

Se fossi matto vi chiederei perché dopo tanti anni

rinchiuso qui non ho ancora la pensione, oggi che sono non solo matto ma

anche vecchio e voi non riuscite a tutelarmi né come anziano né come pazzo.

Se fossi matto vi chiederei di sapere perché spendete

tanti soldi per il privato accreditato e tanto poco per il pubblico

dimenticato. Il pubblico, difatti, mi rassomiglia.

Se

fossi matto vi chiederei che fine ha fatto il Progetto-Obiettivo «Tutela

della Salute Mentale» e perché i manicomi privati non fanno nemmeno finta di

chiudere.

Se fossi matto vi chiederei di stanare quelli che fanno

ancora l’elettroshock senza consenso e senza nessuno a cui dar conto della

sua efficacia.

Se fossi matto firmerei un appello contro le guerre, mi

appellerei ai poeti, agli anchormen, ai pittori, ai matematici, ai cantautori

e ai politici perché mi dicessero, ognuno a modo proprio, dei fetori del

manicomio, del prezzo della vita, dei rigidi inverni, delle mattonelle

contate mille volte, del suono dei pianti, delle leggi mai applicate e dei

volti dei matti ormai sfioriti.

Se fossi matto vi chiederei del mio

futuro, del mio presente. Vi chiederei di me.

|

Emilio Lupo, pubblicato su

"Repubblica" edizione Napoli del 29/11/97

ALLEGATO A:

STRUTTURA DEI SERVIZI

DI SALUTE MENTALE IN ITALIA

Un passo importante seguito alla riforma operata

in seguito alla legge 180 è stato il decentramento dei servizi, costituito da

strutture territoriali in cui si sono inseriti operatori in contatto più

stretto con la collettività, e in grado quindi di pianificare degli interventi

diretti ad una fascia di utenza più circoscritta. Questo tipo di innovazione ha

creato una scissione rispetto al passato, perché vede il disagio mentale

inserito in un contesto, in una realtà, all'interno della quale affrontare il

problema della sofferenza, nel rispetto della persona e del suo diritto a non

essere alienata dalla "propria realtà".

Brevemente verrà riassunta la

differenziata situazione italiana circa le strutture attuali che si occupano di

salute mentale.

Il D.S.M.:

si occupa dell’organizzazione, gestione e produzione delle prestazioni

finalizzate alla promozione della salute mentale, alla prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e delle

disabilità psicofisiche delle persone per l'intero arco della vita.

Esso comprende:

·

CENTRO

DI SALUTE MENTALE; il C.S.M. è la sede organizzativa degli operatori e

del coordinamento nel territorio di competenza degli interventi di prevenzione;

cura riabilitazione e reinserimento sociale. In particolare il Centro di Salute

Mentale svolge: attività di accoglienza, analisi della domanda ed attività

diagnostica, definizione ed attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e

socio-riabilitativi personalizzati, tramite interventi ambulatoriali,

domiciliari e di rete; consulenza specialistica ai servizi di confine, alle

strutture residenziali per anziani e per disabili e agli Ospedali collocati nel

territorio competente; attività di filtro ai ricoveri e di controllo della

degenza nelle Case di Cura Psichiatriche accreditate, al fine di assicurare la

continuità terapeutica.

·

SERVIZIO

PSICHIATRICO di DIAGNOSI e CURA:L’S.P.D.C. è il reparto ospedaliero dove

vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori (T.S.O.) in

condizioni di ricovero; è parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale .

·

CENTRO

DIURNO : è una struttura semiresidenziale, collegata al Centro di Salute

Mentale (C.S.M.), con attività terapeutiche e riabilitative, con particolare

attenzione alla risocializzazione dell'utente, attraverso progetti

individualizzati. Ha il compito di prevenire e contenere il ricovero,

promuovere programmi riabilitativi e risocializzanti individuali ed integrati

per gruppi omogenei di utenti, di supportare gli inserimenti formativi,

lavorativi ed occupazionali con livelli differenziati di protezione.

·

COMUNITÀ

PSICHIATRICA: è una struttura residenziale con elevato livello di

attività terapeutico-riabilitativa ed assistenziale per persone a lungo

assistite dai Centri di Salute Mentale del D.S.M., non assistibili a domicilio

e richiedenti un alto livello di intervento sia terapeutico che assistenziale

non raggiungibile all'interno delle altre strutture del Dipartimento di Salute

Mentale. In relazione alle finalità proprie della struttura la Comunità

psichiatrica persegue i seguenti obiettivi: offrire ospitalità residenziale di

lungo periodo, prestare assistenza alle principali funzioni di base

dell'utente, erogare attività terapeutico-riabilitative individualizzate;

promuovere attività di socializzazione, elaborare progetti di reinserimento nel

tessuto sociale.

·

DAY

HOSPITAL PSICHIATRICO: è una struttura semiresidenziale, collegata al

Centro di Salute Mentale (C.S.M.), con attività sanitaria, terapeutica e

riabilitativa a breve e medio termine per progetti terapeutici

individualizzati. Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno, nonché di

limitarne la durata quando questi si rendono indispensabili. Si rivolge ad

utenti con psicopatologia sub-acuta, aventi necessità di interventi

farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi.

ALLEGATO B:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

ED ISTITUZIONALE DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA

[ Minguzzi, G. F. et al. ] (1973). Documento programmatico

e progetto di statuto (non riportato per esteso) di Psichiatria Democratica,

Ottobre 1973.

PSICHIATRIA DEMOCRATICA

Dopo numerosi incontri avvenuti

nell'anno in corso un comitato di promotori (Franca Basaglia, Franco Basaglia,

Domenico Casagrande, Tullio Fragiacomo, Vieri Marzi, Gian Franco

Minguzzi, Piera Piatti, Agostino Pirella, Michele Risso, Lucio Schittar ,

Antonio Slavich , Franco Di Cecco) ha costituito a Bologna il primo nucleo di

un gruppo denominato "Psichiatria democratica", che si riconosce

nella analisi e nelle finalità espresse dall'allegato documento programmatico.

Il comitato promotore ha provveduto inoltre a stilare uno

statuto provvisorio, ed a nominare una segreteria provvisoria (...)

Bologna, 8 ottobre 1973

PSICHIATRIA

DEMOCRATICA

Documento programmatico

L'accettazione da parte di tutti

gli operatori psichiatrici della logica dell'internamento coincide con l'accettazione

dell'aggressione attuata ai danni degli internati. Agire in un'istituzione

psichiatrica o in servizi psichiatrici che mantengano questa logica - fondata

sulla netta separazione fra sano e malato e sulla strumentalizzazione del

malato implicita in questa separazione - deve portare gli operatori

psichiatrici che intendono opporcisi al rifiuto dell'istituzione come

organizzazione di custodia e di controllo. L'internamento

manicomiale e l'internamento carcerario sono risposta univoca e aspecifica ad

esperienze umane che esistono e che hanno origini e dovrebbero avere risposte

diverse: la malattia e la delinquenza. Queste esperienze umane,

tuttavia, nel nostro sistema sociale, non possono essere affrontate come tali,

perché esse sono annullate in una gestione repressiva che, forzandole in

un'unica modalità di organizzazione istituzionale, ne uniforma il destino

sociale. L'univocità della risposta è espressione dell'univocità di un giudizio

che definisce sia lo stato di "malattia" che quello di "delinquenza"

solo in rapporto all'organizzazione sociale: cioè come trasgressione dei limiti

di norma definiti. In pratica, il sistema sociale, mentre si rifà alle diverse

branche della scienza per proporre una differenziazione apparente fra le

diverse contraddizioni che deve affrontare, di fatto gestisce in modo univoco e

puramente difensivo la problematica della marginalità: l'unica realtà è

l'organizzazione in termini repressivi di una contraddizione che non può mai

essere vissuta come tale. "Terapia"

da un lato e "riabilitazione e rieducazione sociale" dall'altro sono

la giustificazione formale all'internamento, che è pratica incostituzionale perché

concretamente finalizzata alla distruzione dei cittadini che avrebbero bisogno

di terapia e di riabilitazione.

Compito dell'operatore psichiatrico è, dunque riportare alla propria

specificità un'istituzione e un rapporto che - sotto l'alibi di codificazioni

scientifiche diverse - prevedono invece solo la genericità del controllo.

Questo compito si attua attraverso la riappropriazione della funzione

terapeutica specifica di organismi sanitari che non hanno mai svolto un ruolo

terapeutico nei confronti della malattia mentale; e, al tempo stesso,

attraverso una "depsichiatrizzazione" di questi servizi, rendendo

esplicito il processo repressivo e discriminante che essi attuano e che con la

malattia non ha niente a che fare. Per

gli operatori ciò significa:

1) L'individuazione e la lotta contro il proprio ruolo di

potere nei confronti dell'utente del servizio.

2) L'individuazione nella persona di bisogni sociali non

soddisfatti, che l'internamento cancella, occultandoli sotto la diagnosi di

malattia.

3) L'individuazione degli strumenti terapeutici

impliciti nel proprio ruolo specifico, una volta liberato dalla

strumentalizzazione che il sistema sociale attua attraverso la

delega del controllo e del potere.

4) L'individuazione e il riconoscimento delle persone e delle

forze sociali coinvolte e da coinvolgere in questa lotta.

In questa ottica, il tecnico deve

offrire una pratica che serva di verifica a istanze politiche, non

solo sanitarie e tanto meno solo psichiatriche. Il gruppo di operatori

psichiatrici che intendono agire in questo senso non si prefigge di costituirsi

come gruppo politico, né potrebbe farlo. Esso presume, infatti, che la

politicità del suo agire consista nel proporre un terreno di confronto

reciproco per il tecnico e per il politico, attraverso la creazione di

situazioni alternative su cui si misuri un reale schieramento di classe,

arrivando a chiarificare i termini di una "lotta di classe" che,

all'interno della logica istituzionale, risultano spesso vaghi e sfuocati.

Se, ad esempio, gli internati appartengono alla stessa classe cui appartengono

infermieri e parte degli operatori, lo schieramento di questi ultimi a favore

della lotta per i primi è l'unico presupposto valido ad un allargamento della

lotta psichiatrica e del suo significato politico. Limitandosi, infatti, la

lotta al movimento di alcuni psichiatri che - pur in mezzo a difficoltà e

incomprensioni - continuano a dimostrare praticamente i momenti del processo di

strumentalizzazione della malattia a certi livelli sociali ed economici e la

funzione del manicomio dove non approda solo la malattia mentale ma ogni forma

di asocialità che ha bisogno di essere controllata, la battaglia si isterilisce

e si vanifica, riducendosi ad una proposta simbolica di ciò che potrebbero

essere un rapporto e un'istituzione terapeutici: la lotta si riduce, in tal

senso, ad una semplice trasformazione tecnica che lascia inalterate le

strutture di potere e la dinamica dell'oppressione.

Il

gruppo di psichiatria democratica si propone quindi di:

1) Continuare la lotta all'esclusione, analizzandone e

denunciandone le matrici negli aspetti strutturali (rapporti sociali di

produzione) e sovrastrutturali (norme e valori) della nostra società. Questa

lotta può essere condotta solo collegandosi con tutte le forze e i movimenti

che, condividendo tale analisi, agiscono concretamente per la trasformazione di

questo assetto sociale.

2) Continuare la lotta al "manicomio", come luogo

dove l'esclusione trova la sua espressione paradigmatica più evidente e

violenta, rappresentando insieme la garanzia di concretezza al riprodursi dei

meccanismi di emarginazione sociale. Anche se questa spesso passa per una lotta

di retroguardia, gli ospedali psichiatrici esistono, infatti, in tutto il paese

e, tranne rari casi in cui operatori psichiatrici o amministrazioni provinciali

stanno tentando un'opera di trasformazione, per la maggioranza la situazione è

immobile e immodificata.

3) Sottolineare i pericoli del riprodursi dei meccanismi

istituzionali escludenti, anche nelle strutture psichiatriche extra-manicomiali

di qualunque tipo. Qualsiasi struttura alternativa si configura infatti a

immagine e somiglianza dell'organizzazione istituzionale che continua ad

esistere in modo dominante alle sue spalle. Ogni artificiosa separazione

concorrenziale fra servizi di igiene mentale e ospedale psichiatrico è

funzionale alla riproposizione di alibi e nazionalizzazioni, ma non certo alla

prevenzione della esclusione manicomiale. Ciò non significa formulare riserve

nei confronti dei servizi psichiatrici autonomi nel territorio, così come

l'unificazione di questi servizi appare solo condizione necessaria ma non

sufficiente al fine che ci si prefigge: l'individuazione - sia nell'istituzione

ospedaliera che nel territorio - dei veri problemi, una volta liberati dalle

incrostazioni istituzionali, sociali, culturali e dai condizionamenti che alterano

e modificano la natura stessa della domanda.

4) Rendere praticamente esplicito il legame fra l'azione in

campo specifico psichiatrico e il problema più generale dell'assistenza medica,

rivendicando - al di della divisione del lavoro e delle competenze - un'azione

unitaria che dalla lotta specifica per la promozione della salute mentale ci

coinvolga nella più ampia battaglia per l'attuazione di una concreta e

necessaria riforma sanitaria che si fondi su una nuova logica sociale. E'

l'esigenza di questa nuova. logica sociale che deve impegnare il gruppo a

collegarsi con tutte le forze che perseguono concretamente il medesimo scopo.

ALLEGATO C:

“SPORCANDOSI LE MANI”:

CONFERENZA DI P.D. a Matera (2003)

ALLEGATO D:

MANIFESTO PER LA

SALUTE MENTALE,

IL C.O.R.E. DI

PSICHIATRIA DEMOCRATICA

Manifesto per la Salute

Mentale del 2000

Il C.O.R.E. di Psichiatria

Democratica

La promozione di pratiche

operative antistituzionali sviluppatesi in tante parti del Paese, ha dovuto

fare i conti negli ultimi trent'anni con poteri molto forti, ideologie e prassi

legate al controllo sociale ed alla costante negazione dell'individualità del

cittadino in difficoltà.

Pur tuttavia, per una miriade di

motivi, se da una parte lo sviluppo di una cultura per la promozione della

Salute Mentale si è andata progressivamente consolidando, dall'altro sul

territorio vengono riproposte, di sovente, metodologie di intervento uguali a

quelle che la psichiatria asilare aveva sostenuto e diffuso negli anni più bui

continuando ad utilizzare modalità e linguaggi tesi a rimarcare differenze fra

gli uomini e specificità del sapere medico e, quindi, a riproporre e riprodurre

separazione ed isolamento.

La Società Italiana di

Psichiatria Democratica, primaria protagonista di battaglie culturali,

civili e scientifiche, individua oggi in alcune chiare parole d'ordine linee di

continuità ed al tempo stesso di svolta. Le parole d'ordine sulle quali si

vogliono fonda-re le scelte di P.D. e che ne costituiscono la sua

identità, il suo codice genetico sono il frutto di un lungo lavoro di

riflessione e di pratiche sul campo, nella quotidianità delle relazioni e degli

scambi con i pazienti psichiatrici.

Difatti nel corso degli anni i

gruppi dirigenti, gli iscritti e quanti si richiamano alle nostre posizioni,

hanno favorito e promosso scambi e dibattiti con utenti, familiari, enti

locali, associazionismo, mondo dell'informazione, del lavoro, della giustizia,

della politica, della cultura, dei giovani, della scuola e del-l'economia così

da potere offrire, oggi, indicazioni capaci di fondere teoria e pratica e,

quindi, indicare un percorso credibile.

La Comunità

La Comunità deve diventare

sempre più luogo unico ed elettivo dove affrontare e risolvere il disagio nelle

sue variegate forme. L'opposizione netta, da parte della collettività, alla

creazione di luoghi separati e lontani dal contesto nel quale sia venuto a

svilupparsi il disturbo mentale, re-sta condizione e presidio contro ogni

ritorno al passato.

Soggetto ed oggetto di ogni intervento

psichiatrico, non può essere soltanto la persona sofferente, ma diventa la

comunità intera in un processo continuo di costruzione materiale di quei

diritti formalmente dati ma non esercitati e per-ciò da affermare.

La Comunità deve,

altresì, sempre più sviluppare la consapevolezza che la "cura" della

follia è un problema di tutti e, pertanto, la libertà dal bisogno economico,

così come il bisogno di un tetto e la necessità di utilizzare nuove risorse

professionali che accompagnino e sostengano il per-corso verso l'autonomia

possibile, sono una questione collettiva e non dei soli specialisti.

La Comunità, attivata

attraverso le diverse forme aggregative, potrà, così, liberarsi della diffusa e

radicata convinzione che vorrebbe la malattia mentale non solo inguaribile ma

anche incurabile. La Comunità, quindi, come luogo dove confrontarsi apertamente

su saperi e pratiche, come spazio permanente ed attivo dove trovano ascolto,

dignità quei cittadini che non ce la fanno da soli; luogo e spazio in cui il diritto

sia sostenuto e rinforzato attraverso il calore delle relazioni e degli

affetti.

La Comunità quale

speranza e sogno di tutti e di ognuno, come naturale sede di relazioni

significative, nella quale si garantisce e riserva a tutti la possibilità di

dibattere, riconoscere quanto si promuove o si intende promuovere.

La Comunità, in

conclusione dove ciascuno possa, a piene mani, prendersi o riprendersi la

propria libertà.

Opportunità

L'Opportunità significa

scelta, possibilità, negoziazione e salvaguardia dei diritti di cittadinanza.

II negare aprioristicamente, il

confinamento, la parzialità dei movimenti consentiti cui soggiacciono gli

utenti, debbono essere sostituiti da quello che oggi viene indicato come

l'empowerment, ovvero la possibilità di avere più opzioni. Bisogna invertire la

logica di una psichiatria che tende ancora a normalizzare la follia ed

attenuarne l'impatto sociale, creando nuove regole e nuovi modelli sia di

formazione che di funzionamento di quanti sono impegnati nel sistema Salute Mentale.

E, perciò, bisogna chiedersi per esempio: noi operatori della Salute Mentale,

allo stato, promuoviamo reali opportunità di libertà, indipendenza e riscatto?

Oppure stiamo favorendo, più o meno inconsapevolmente, la creazione di nuovi

ammortizzatori di tensioni sociali e la formazione di sottocategorie, così che

in nome di una presunta uguaglianza assistiamo all'immissione sul mercato di

manodopera a basso costo vanificando, così, il perseguimento del fondamentale

obiettivo della riproduzione sociale? Insomma il nuovo sapere e quindi il nuovo

agire messo in campo esprimono fino in fondo una vis antagonista al controllo

sociale o sono anch'esse, sin dalla loro proposizione e quindi prima ancora di

porsi come oggetto-progetto di cambiamento, funzionali alla logica

dell'implosione?

Opportunità, significa

per Psichiatria Democratica promozione di una capacità contrattuale, rendere

tangibili fatti e scelte del singolo e del gruppo, estensione della

soggettività nel collettivo.

Opportunità per P.D. significa

trasformare gli indicatori freddi finora utilizzati dalla psichiatria per

misurare il paziente e la sua vita - metri quadri per utente, costo e tipologia

del personale, costi di vitto e riscaldamento etc. - in indicatori caldi:

rispetto dei tempi e della differente modulazione degli atti della vita,

rispetto delle loro convinzioni, de-codificazione di una scienza astratta,

senz'anima e senza tempo. II paziente quale risorsa collettiva e non come

problema.

Noi di Psichiatria Democratica

vogliamo ancora sottolineare il significato di Opportunità, per i diversi

attori in campo: per i pazienti l'essere protagonisti e conoscitori del proprio

trattamento, dei tempi e degli esiti delle terapie cui si è sottoposti, essere

adeguatamente e puntualmente informati sui nuovi programmi dei Servizi e sui

livelli di partecipazione previsti; per i familiari essere costantemente

informati e coinvolti nelle attività di programmazione e dei trattamenti dei

loro con-giunti; per gli operatori essere protagonisti del proprio lavoro,

possedere tutte le risorse necessarie a sviluppare una formazione permanente,

avere la possibilità di confrontare le proprie decisioni e di essere attivatori

consapevoli di processi di cambiamento: per ogni paziente protagonista della

propria vita, ci vogliono operatori protagonisti del proprio lavoro.

Responsabilità

La Responsabilità

costituisce la condizione irrinunciabile per la realizzazione di ogni buona

pratica di Salute Mentale. Ma il termine Responsabilità non può essere confuso

con quello di efficientismo, perché nello sviluppo del pensiero e delle

pratiche di Psichiatria Democratica esso ha un significato ben più articolato.

Esso significa, innanzitutto, promozione della condivisione di program-mi,

progetti, attese e speranze delle persone che si rivolgono ai nostri Servizi,

significa ancora oggi, per P.D., sostenere e promuovere in ogni dove processi

autentici di deistituzionalizzazione.

Deistituzionalizzazione

significa "partire dalla realtà" per costruire percorsi sociali ed

istituzionali di trasformazione, creando processi cultura-li, scelte, idee,

intenzionalità che cambino quelle pratiche psichiatriche assestate nel compito

di "erogazioni di risposte".

Responsabilità come

estensione dei propri compiti senza che questi assumano il significato di

invasione indistinta dei compiti di altri. Responsabilità come capacità di

ascoltare, ma anche scambio continuo tra il sanitario il sociale e tutte le

diversità che dal suo corpo sono state escluse o allontanate o separate.

Responsabilità come

percorso possibile che dalle istituzioni vuole ricondurre le diversità ad

essere accolte in un corpo sociale ricreato; sono risorse le componenti

affettive dei rapporti, le competenze e le esperienze soggettive di tutti

(operatori ed utenza), le energie e le creatività individua-li, la qualità del

lavoro, il reticolo degli scambi e dei rapporti dell'universo riproduttivo.

E' Responsabilità , per

tutti, dare voce al silenzio e al non detto delle storie vere e concrete delle

persone, delle loro condizioni di vita, problemi, modi di essere e di soffrire,

assolutamente individuali. Responsabilità, da ultimo, è favorire la

cittadinanza attraverso il riconoscimento del ruolo che non è affatto una

valenza del possibile ma quella più concreta del-l'esserci. Ecco perché riconiugare

i poteri con i saperi ci aiuterà a fare ridefinire la sofferenza oltre la

clinica.

Etica

Bisogna porre con forza, con e

nella questione psichiatrica la questione Etica.

La comunanza di valori di

eticità è elemento coesivo e fondante di ogni forma di socialità che tutela

l'interesse comune, in particolare quello dei più deboli. Per-tanto, è

d'obbligo attivarsi per riempire il vuoto che circonda la questione

psichiatrica in termini di risorse e di investimenti, con nuovi codici di

comportamento e nuovi modelli di pensiero che facciano emergere dalle aride

statistiche economico-finanziarie "l'anima".

Nel sistema Salute Mentale,

etico ed ermeneutico è l'attenzione al quotidiano dei pazienti gravi, troppo

spesso abbandonati dai servizi in nome di "pensieri deboli" e del

falso rispetto per le scelte individuali.

Etica è dare ascolto ad ogni

forma di sofferenza, senza "dissociare" le persone con l'uso di

linguaggi che li allontanano dai loro mondi e dalle loro esistenze.

Etica è mettere al bando dalle

pratiche ogni forma di violenza, dal mancato rispetto negli elementari rapporti

interpersonali, fino ai fili ed alle scariche di un ESK, od alle forme di

contenzione ancora presenti in tante strutture di ricovero.

Etica è non propugnare un

rimedio peggiore del male: ci riferiamo a quelle pagine, sempre più numerose,

di quotidiani, media, TV che in maniera invadente - utilizzano ogni forma di

disagio per trasformarlo in qualcosa che deve essere immediatamente rimosso ed

annullato.

Da sempre abbiamo creduto e lottato

perché la felicità passasse attraverso i colori, i sapori, i pro-fumi e gli

affetti della vita e non attraverso pillole della felicità o similari che

riempiono i fogli di trattamento di troppi specialisti.

Etica è prima di tutto

una formazione permanente sul campo che, con un meccanismo di feedback,

verifica le ipotesi e le traduce in un modello operativo adeguato al contesto.

Etica è lavorare per la

liberazione dell'uomo, di tutti gli uomini.

Dott. Emilio Lupo

Segretario Nazionale di Psichiatria Democratica .

ALLEGATO E:

LETTERA DI DIMISSIONI

DI LOREN R. MOSHER

Lettera di dimissioni di Loren R.

Mosher (psichiatra) dalla American Psychiatric Association, l’associazione

degli psichiatri negli Usa. Loren R. Mosher è stato l'ideatore e il direttore

delle cliniche Soteria, sperimentazione d'avanguardia mondiale (cliniche in

Usa, in Svizzera e altrove) in campo psichiatrico. Le dimissioni sono per il contrasto sostanziale di Mosher (e

dello spirito delle sue cliniche Soteria, non farmacologiche) con la

psichiatria ufficiale (quale organizzata nella American Psychiatric Association)

con le industrie farmaceutiche, con la teoria biologica sulla malattia mentale

e con la concezione secondo la quale gli psicofarmaci sono da considerarsi come

modo principe di cura.

|

Lettera di Dimissioni

dalla American Psychiatric Association

4 dicembre 1998

Loren R. Mosher, dott. in Med. a Rodrigo Munoz, dott.

in Med., Presidente della American Psychiatric Association (APA)

Caro Rod,

Dopo circa tre decadi che sono socio, con un misto di

dispiacere e sollievo le invio la presente lettera di dimissioni dalla

American Psychiatric Association. La ragione principale per questa mia azione

è la certezza che con ciò mi sto dimettendo anche dalla American

Psychopharmacological Association. E’ una fortunata coincidenza che le due

organizzazioni, in verità identiche, abbiano anche lo stesso acronimo.

Sfortunatamente infatti, APA riflette, e rafforza, a

parole e a fatti, la nostra società farmaco-dipendente. E, anche, favorisce

la guerra dei profitti sui “farmaci”. Pazienti con una “doppia diagnosi” sono

infatti un problema per la professionalità, ma non per questo noi non

prescriviamo medicine sempre “buone”. Sono “cattivi” farmaci, essenzialmente,

solo quelli che non hanno bisogno di ricetta. Un marxista osserverebbe che

dato che l’APA è una organizzazione capitalista, l’APA adotterà

prevalentemente quei farmaci da cui può trarre guadagno –diretto o indiretto

-.

L’appartenere a questo gruppo non fa per me. A questo

punto della sua storia, secondo me, la psichiatria è stata pressoché

completamente comprata dalle compagnie farmaceutiche. L’APA non potrebbe

continuare senza il supporto di incontri, simposi, riunioni di lavoro,

pubblicità sulle riviste specializzate, gran giri di pranzi, borse di studio

a josa ecc. ecc. , fornito dalle compagnie farmaceutiche. Gli psichiatri sono

diventati i beniamini delle campagne promozionali delle compagnie

farmaceutiche. L’APA, ovviamente, dichiara che la sua indipendenza ed

autonomia non sono compromesse da questa situazione avviluppante. Una

qualunque persona dotata di un minimo di senso comune assistendo ai meeting

annuali osserverebbe invece che le esposizioni dei prodotti delle compagnie

farmaceutiche e i “simposi sponsorizzati dall’industria” attirano folle di

congressisti con le loro varie forme di allettamento mentre le sessioni

scientifiche sono a malapena seguite. L’istruzione psichiatrica subisce